Schloss Gruyere

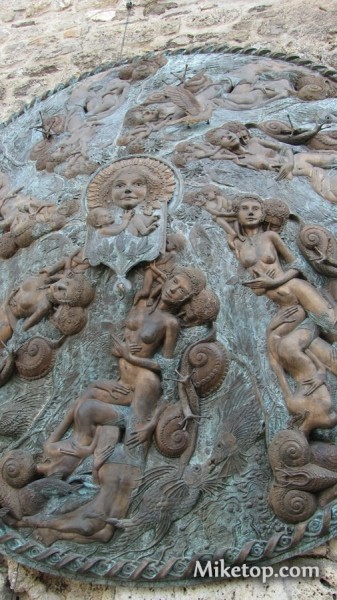

Château de Gruyères ist ein Schloss im Städtchen – Das Schloss der ehemaligen Grafen überragt die heutige Kleinstadt, die früher das Zentrum der Grafschaft Greyerz im oberen Saanetal war. Die Grafschaft genoss in ihrer abgeschiedenen Lage lange eine weitgehende Unabhängigkeit, kam aber im Jahr 1246 unter Graf Rudolf II. von Greyerz unter die Lehnshoheit Savoyens. Das Schloss wurde zwischen 1270 und 1282 im Stil savoyischer Befestigungsanlagen errichtet. Im 10. Jahrhundert gehörte das Gebiet der Grafschaft Greyerz zum Königreich Burgund. Der erste namentlich bekannte Graf von Greyerz war Wilhelm I., der um 1100 zusammen mit zahlreichen jungen Männern aus Gruyères an den Kreuzzügen teilnahm. Der letzte gräfliche Besitzer des Schlosses, Graf Michael von Greyerz, ging 1554 bankrott. Die Städte Bern und Freiburg im Üechtland, die seinen aufwändigen Lebensstil finanziert hatten, konnten die Grafschaft unter sich aufteilen. Das Schloss kam an Freiburg und wurde von 1555 bis 1814 zum Sitz der Freiburger Landvögte. Bis 1848 war das Schloss dann Amtssitz des Präfekten, bevor es 1849 an die Familie Bovy aus Genf verkauft wurde. Später ging das Schloss durch Heirat in den Besitz der Familie Balland über, die es als Sommerresidenz nutzte.

Stein am Rhein

Stein am Rhein

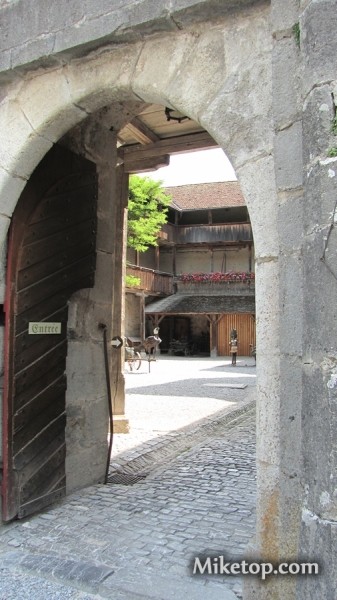

Zur Zeit der Zürcher Herrschaft auch Lithopolis, ist eine politische Gemeinde Stein am Rhein, im so genannten oberen Kantonsteil des Kantons Schaffhausen in der Schweiz. Stein ist vor allem wegen des gut erhaltenen Altstadtkerns bekannt. Das Städtchen liegt nördlich des Rheins auf etwa 413 m ü. M., wo der Rhein seinen Auslauf aus dem Bodensee nimmt. Es war Hauptort des gleichnamigen Bezirks. Als einzige Gemeinde des Kantons Schaffhausen verfügt Stein am Rhein über einen Zugang zum Bodensee und mit einem Brückenkopf über eine namhafte Fläche südlich des Rheins.

Archäologische Funde sowie eine fragmentarisch erhaltene Bauinschrift belegen, dass auf dem heutigen Stadtgebiet in der Spätantike eine römische Grenzfestung namens Tasgetium lag, die eine Rheinbrücke kontrollierte. Eine gleichnamige Siedlung bestand bereits seit dem 1. Jahrhundert, die Festung wurde um 300 unter Kaiser Diokletian errichtet und lag links des Rheins; Überreste der südlichen Aussenmauer bilden heute die Begrenzung eines Friedhofs und sind gut sichtbar. Noch Anfang des 5. Jahrhunderts wurden weitere Arbeiten an dem Kastell ausgeführt. Rechts des Flusses lag ein kleinerer Brückenkopf, und bei Grabungen wurde um 1900 ein spätrömischer Friedhof entdeckt. Eine gewisse Siedlungskontinuität ins Mittelalter lässt sich nachweisen; so wurden mehrere mittelalterliche Gebäude auf den Fundamenten römischer Bauten errichtet. Der römische Name des Ortes geriet aber in Vergessenheit.

Stein am Rhein wird erst 1267 erstmals als Stadt urkundlich erwähnt. Grund- und Marktherr der Stadt war damals das Kloster St. Georgen. Durch den Abt wurde zur Verwaltung der niederen Gerichtsbarkeit ein Schultheiss ernannt, zu dem sich ein Stadtrat entwickelte. Die Reichsvogtei, das heisst die hohe Gerichtsbarkeit und das Mannschaftsrecht, gehörte zuerst den Herzögen von Zähringen, dann den Kastvögten des Klosters St. Georgen, den Freiherren von Hohenklingen, schliesslich der Familie Klingenberg. Das älteste Stadtrecht Steins stammt aus dem Jahr 1385. Am 22. Januar 1457 gelang es den Stadtbehörden, die Vogteirechte von den Klingenberg zu erwerben und so den Status der Reichsfreiheit zu erlangen. 1459 verbündete sich Stein mit Zürich und Schaffhausen, um sich vor Übergriffen der Habsburger zu schützen. 1468 gab sich die Stadtgemeinde eine Verfassung mit Bürgermeister, Räten, Reichsvogt (Hohes Gericht) und Schultheissen (Niederes Gericht). Die Zünfte hatten keine direkte politische Mitsprache. Stein erwarb bis ins 16. Jahrhundert im Umland ein kleines Untertanengebiet; bestehend aus Hemishofen, Ramsen mit Wiesholz, Wilen, Karolihof und Bibern, Wagenhausen mit Bleuelhausen und Reichlingen.

Am 29. September 1484 begab sich Stein aus finanziellen und politischen Gründen unter die Schutzherrschaft Zürichs und kam so zur Eidgenossenschaft. Es gelang der Stadt infolgedessen nicht, die Schirmherrschaft über das Kloster St. Georgen zu erwerben, da Zürich ihr zuvorkam. Nach der Aufhebung des Stifts in der Reformation baute Zürich als Rechtsnachfolger des Klosters schrittweise seine Landesherrschaft über Stein auf. Die Zugehörigkeit zu Zürich endete in der Helvetik, als Stein im Mai 1798 an Schaffhausen angeschlossen wurde. Zwar versuchte Stein 1802 wieder zu Zürich zurückzukehren, musste aber schliesslich mit der Inkraftsetzung der Mediationsverfassung 1803 seine Zugehörigkeit zu Schaffhausen akzeptieren. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit kam Stein vor allem strategische Bedeutung zu, da es über eine der wenigen Brücken über den Rhein verfügte. Im Schwabenkrieg wurde Stein für die Eidgenossen zu einem Einfallstor in den Hegau. Im Dreissigjährigen Krieg erzwangen die Schweden den Rheinübergang bei Stein auf ihrem Weg nach Konstanz. Die spätmittelalterliche Rheinbrücke wurde bei Kämpfen zwischen Russen und Franzosen während der Franzosenzeit zerstört. Am 22. Februar 1945 wurden durch einen amerikanischen Bombenabwurf 9 Menschen getötet und mehrere Gebäude schwer beschädigt.

Camino del Rey

Caminito del Rey

Der Caminito del Rey (Der Königspfad) ist ein drei Kilometer langer Klettersteig in der Nähe von Alora in der Provinz Malaga im Süden Spaniens. Er führt in etwa 100 Meter Höhe entlang steiler Wände durch zwei bis zu 200 Meter tiefe schmale Schluchten und wird in der als „der gefährlichste Weg der Welt“ bezeichnet. Das Gebiet ist unter Kletterern unter dem Namen El Chorro als ausgezeichnetes Winterklettergebiet bekannt.

Im Jahr 1901 wurde eine Verbindung durch die Schlucht von El Chorro nötig, um die Wasserkraftwerke am Desfiladero de los Gaitanes der Sociedad Hidroeléctrica del Chorro mit Material versorgen zu können. Der Bau dauerte bis 1905. Nachdem König Alfonso XIII den Weg 1921 zu den Einweihungsfeierlichkeiten des Staudamms Conde del Guadalhorce nutzte, bekam der Pfad seinen heutigen Namen. Der 3 km lange Weg weist viele Stellen von nur etwa 1 m Breite auf und ist heute teilweise verfallen. An manchen Stellen sind die Betonplatten herausgeschlagen und nur noch rostige Stahlträger übrig. Zur Begehung sind absolute Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und gehobene Klettersteigkenntnisse notwendig. Nachdem 1999 und 2000 insgesamt vier Menschen starben, baute die Lokalregierung Anfang und Ende des Caminito del Rey ab. Nichtsdestotrotz war das Betreten weiterhin durch einen ursprünglichen älteren Steig möglich…

Bewerben im Ausland

Bewerben im Ausland – Andere Länder, andere Sitten

Bewerbungen im Ausland sind zwar ähnlich aufgebaut wie hierzulande, dennoch gibt es be- deutende Unterschiede. Wer sie kennt, ist bei der Beurteilung durch die Personalverant- wortlichen im Vorteil. Das Wissen über landestypischen Regeln signalisiert die Bereitschaft, sich auf eine fremde Kultur einzulassen. Ausserdem erleichtert es den Recruitern die Einordnung der Bewerbung und den Vergleich mit anderen Kandidaten. Keine Angaben zur Religion in den USA, grafologische Untersuchungen in Frankreich oder antichronologischer Aufbau in England:Tipps und Tricks rund um Bewerbungen im Ausland. Egal wo Sie sich auf dem alten Kontinent bewerben, Ihre Bewerbungsunterlagen müssen in der jeweiligen Landessprache verfasst sein, zumindest aber in Englisch.

1. Sprache der Bewerbungsunterlagen

Doch bei fremdsprachigen Texten sollten Sie eine Vorsichtsregel beachten: Auch wenn Sie die Landessprache flüssig sprechen, sollten Sie sich immer zusätzlich an einen Muttersprachler wenden, der Ihre Unterlagen Korrektur liest. Flüchtigkeitsfehler sind auch bei einem ausländischen Bewerber nicht gerne gesehen.

2. Anschreiben

Anschreiben, ja oder nein, kurz oder lang? Andere Länder, andere Gepflogenheiten. Der Online-Bewerbungsratgeber der Europäischen Union leistet hier gute Hilfe und klärt diese Fragen für jedes EU-Land einzeln. Es wird Sie freuen zu hören, dass Bewerbungsunterlagen im Ausland generell nicht so umfangreich sind wie in der Schweiz. Grundsätzlich gilt für das Bewerbungsschreiben im europäischen Ausland: Es muss möglichst prägnant erläutern, warum gerade Sie für diesen Job der Richtige sind. Ihr Anschreiben sollte niemals mehr als eine Seite umfassen. In Frankreich und Belgien werden Anschreiben übrigens oftmals handschriftlich verfasst.

3. Lebenslauf

In der Regel hat der Lebenslauf im europäischen Ausland einen Umfang von einer bis maximal zwei Seiten. Ausnahme: Holland. Dort dürfen Sie im Lebenslauf ruhig weiter ausholen. Der Lebenslauf ist niemals handschriftlich verfasst und stellt in kurzer tabellarischer Form die wichtigsten Stationen Ihres Werdegangs vor. Die Lebenslauf-Chronologie variiert in den jeweiligen Ländern. Informieren Sie sich vor der Bewerbung, welche Chronologie in Ihrem Zielland verwendet wird.

4. Unterschiede im Schul- und Hochschulsystem

Schul- und Ausbildungssysteme sind europaweit unterschiedlich. Die wenigsten ausländischen Personal- verantwortlichen können sich unter einem „Mechatronik-Diplom“ etwas vorstellen. Sinnvoll ist es daher, die deutschen Bezeichnungen zu verwenden und diese in der jeweiligen Landessprache zu erklären. Bei unterschiedlichen Notensystemen empfiehlt es sich, Vergleichswerte zu nehmen. Stellen Sie sich einfach im Verhältnis zu anderen Absolventen dar. Sie haben beispielsweise einen Durchschnitt von 5,5 und bei Ihrem Hochschulabschluss erzielt. Schliessen etwa 10 Prozent aller Absolventen mit dieser Note oder besser ab, heisst das für Sie: Sie gehören zu den Top-Zehn-Prozent.

5. Sprachkenntnisse

Beschreiben Sie Ihre Sprachkenntnisse nicht mit den hier üblichen Standards verhandlungssicher, flüssig, gut. Solche Standards sind relativ und werden in Ländern mit wenig Liebe zu Fremdsprachen (z.B. Frankreich) niedriger angesetzt als in Ländern mit mehrsprachiger Bevölkerung (z.B. Belgien). Verweisen Sie alternativ auf die Länge Ihrer Auslandsaufenthalte.

6. Bitte Lächeln – das Bewerbungsfoto

Während sich in der Schweiz ganze Ratgeber mit der Fotofrage beschäftigen, verzichtet man im europäischen Ausland meist auf ein Bewerbungsfoto. In Spanien, Portugal und Italien ist das Foto als Teil des Lebenslaufs durchaus üblich. Jedoch ist hier ein Standard-Passbild meist ausreichend.

7. Zeugnisse und Referenzen

In den wenigsten europäischen Ländern legen Personaler so viel Wert auf Zeugnisse wie in der Schweiz und Deutschland. Grössere Bedeutung hat die Referenz. Besonders im englischsprachigen Raum ist der „Letter of Recommendation“ üblich. Sie sollten sich bei Ihrem Wunscharbeitgeber darüber informieren, ob Zeugnisse oder Referenzen gewünscht sind. Wenn ja, sollten Sie das Original mit einer qualifizierten Übersetzung liefern.

8. Vorstellungsgespräch

Keine Panik. Bewerbungsgespräche im europäischen Ausland verlaufen ähnlich wie in der Schweiz. Stellen Sie sich auf einen Fragekatalog ein, der darauf abzielt, warum Sie sich um eine Stelle im Ausland beworben haben. Informieren Sie sich in jedem Fall über die länderspezifischen Arbeitskonditionen wie Gehalt, Arbeitszeit, Urlaub. Diese werden generell gegen Ende des Interview zum ersten Mal angesprochen. Zeigen Sie sich umfassend informiert.

Landestypische Regeln – So klappt´s mit Miyamoto-san

Bei ausländischen Geschäfts- kontakten und -besuchen ist es wie im Strassenverkehr: Man muss die Regeln kennen, um Zusammenstösse zu vermeiden.

Geschäftsverbindungen von Firmen werden zunehmend international, was natürlich auch bedeutet, dass Mitarbeiter auf Reisen in fremde Länder geschickt werden oder ausländische Gäste in der Schweiz begrüssen. Dabei gibt es zahlreiche Fettnäpfchen, denn in der Türkei, China oder Ägypten werden Geschäfte ganz anders abgewickelt als hierzulande. In solchen Fällen punktet ungemein, wer die Regeln der fremden Kulturkreise kennt. Mit „Business-Spielregeln rund um den Globus“ bietet Isabel Nitzsche einen umfangreichen Leitfaden mit den Dos und Don’ts in unterschiedlichen Kulturen. Sie porträtiert 25 Länder auf fünf Kontinenten und beschreibt, was deutsche Geschäftsreisende in der Fremde vorfinden und was man von ihnen erwartet – auch bei einem Besuch in der Schweiz. Die grosse Überraschung: Selbst die nächsten Nachbarn pflegen mitunter einen Arbeitsstil, der sich gewaltig von dem schweizerischen Gepflogenheiten unterscheidet. So etwa in Frankreich. Die Schweizer laufen Gefahr, durch ihre Direktheit als Dampfwalze angesehen zu werden. Wichtigstes Prinzip im Geschäftsleben sollte sein: „Lassen Sie sich Zeit.“ Denn die braucht der Franzose, um mit seinem Gegenüber bekannt zu werden. Dazu gehört auch, den französischen Kunden oder Partner ohne besonderen Grund anzurufen, um ein bisschen zu plaudern – das unterstützt das gegenseitige Kennenlernen. Franzosen wollen erst einmal eine Beziehung aufbauen, bevor sie zum Geschäftlichen übergehen. Ganz anders ist die Situation dagegen in Spanien, wo Spontaneität gross-geschrieben wird. Gespräche finden häufig zwischen Tür und Angel statt, feste Termine wie ein Jour fixe sind äusserst selten. Dafür redet man gern und ausgiebig. Im Geschäftsleben duzen sich beinahe alle, Titel zählen hier nicht viel. Die Schriftsprache ist jedoch förmlicher als bei uns. Kommt ein spanischer Gast nach Deutschland, sollte immer sichergestellt sein, dass ein Betreuer zugegen ist, der Spanisch spricht – denn Spanier sind oft nicht so gut in Fremdsprachen ausgebildet und daher dankbar, wenn man ihnen dabei entgegenkommt.

Bewerbungsmappen – Personaler verraten ihre Vorlieben

In den Regalen türmen sich die Bewerbungs-Ratgeber. Jeder Experte weiss es besser und gibt einen anderen Tipp. Aber nie werden die Personalrecruiter gefragt, die Dutzende Bewerbungen am Tag lesen. „Welche Mappe hat die meisten Chancen? Was darf im Anschreiben nicht fehlen“? Personaler hat man gefragt: Zehn Personlrecruiter grosser schweizer Unternehmen verraten ihre persönlichen Vorlieben vom Briefumschlag bis hin zur Unterschrift. Das Ergebnis: Die äussere Form ist Geschmackssache, an die Inhalte von Anschreiben und Lebenslauf stellen alle Personalabteilungen die gleichen Anforderungen. Sie wollen knapp und präzise über Motivation und Qualifikation des Bewerbers informiert werden.

Zusammenfassung der Tendenzen

Doch auch die Personalverantwortlichen sind sich nicht immer einig. So bevorzugen die einen einfache Mappen mit Klarsichtdeckel, die anderen die dreiseitig aufklappbare Variante. Manche legen Wert auf ein Deckblatt, anderen ist es nicht so wichtig. Eine klassische Mappe gilt vielen Bewerbern als altmodisch. Was sie nicht bedenken: Sie ist meist die einzig mögliche Bewerbungsform bei kleinen und mittel- ständischen Betrieben. Auch zahlreiche grosse Unternehmen legen Wert auf eine Bewerbungsmappe. Viele stellen es Bewerbern frei, ihre Unterlagen online oder per Post zu schicken.